Современный мир искусства разделен на международные глобализированные центры: Нью-Йорк, Берлин, Париж, Токио. Нельзя сказать, что художники в них «живут». Правильнее будет сказать, что они там «проживают». Вчера художник мексиканского, американского, китайского или российского происхождения «проживал» в Париже, сегодня он перебрался для «проживания» в Нью-Йорк, а завтра окажется в Берлине.

Все международные художники, так или иначе, вписаны в единое тело глобализованного мира искусств с его институтами, музеями, галереями, фондами и артистическими центрами. С другой стороны, большинство художников в мире относятся к местным художественным сообществам. В них люди именно живут. Человеку, получившему образование, воспитанному в рамках местного художественного сообщества очень сложно, а точнее, почти невозможно, оказаться актором на глобализованной мировой арт-сцене.

Эти два параллельных мира очень причудливо взаимодействуют друг с другом. С одной стороны, интернациональные художники метрополий представляют собой элиту современного искусства: они получают основные финансовые и символические дивиденды, они производят арт-продукцию, которой, в большинстве случаев, подражают их менее удачливые провинциальные коллеги. Из локальных арт-сообществ регулярно глобальный арт-рынок выкачивает творческие и финансовые ресурсы, оставляя на местах неперевариваемые и не всегда достойные останки.

Местные сообщества

Обычно местные художественные сообщества относятся к метрополиям с недоверием. И у них есть для этого все основания. Динамика развития отношений между метрополиями и провинцией видна по тому, что случилось в СССР за годы перестройки.

Советские, а потом и российские «профессиональные» художники сформировались в рамках советской бюрократической идеологии. Большинство этих людей сформировались в тяжелой борьбе за место под солнцем в рамках изобразительной системы, которую тогда называли социалистический реализм. Художники были привилегированным слоем советской интеллигенции. В отличие от большинства советских граждан они были легальными фрилансами. От них не требовалось отсиживать на работе с 9 до 18.

Являясь передовым пропагандистским отрядом ЦК КПСС, они пользовались расширенным набором социальных благ: спецполиклиниками, правом на отдельную мастерскую (напомним, что «жилищный вопрос в СССР всех испортил»), поездками заграницу и другими возможностями, не доступными простому советскому человеку. В обмен на эти блага режим требовал от них политической лояльности и участия в воспроизводстве официальной культурной парадигмы.

Они это и делали. В художественные вузы «без блата» попасть было невозможно. Небольшое количество мест в будущем клане счастливчиков – советских художников – почти полностью распределялось среди родственников художников уже существующих. Сама среда профессиональных художников была наиболее консервативной, по сравнению почти со всеми другими социальными группами.

Но, несмотря на общую коррумпированность, советская художественная среда была неоднородна. Она состояла и из диссидентских групп, и из художников, пытавшихся самостоятельно переосмыслить наследие советского авангарда 20-30 годов.

После перестройки большинство советских художников потеряли свой исключительный статус и не смогли интегрироваться в международную арт-среду. Единственное известное на западе советское искусство – это искусство диссидентское. В основном – московский концептуализм, который отчасти изначально развивался в рамках глобализованного западного искусства, имея собственных кураторов, коллекционеров и интерпретаторов в западных метрополиях.

Сегодня современное русское искусство развивается по стандартной западной модели – от метрополии к провинции: из, скажем, Нью-Йорка в Москву, а затем из Москвы в Пермь.

При этом «локальное искусство» превратилось в удручающую своей реакционностью и убожеством обслугу новой русской бюрократической олигархии: Ник Сафронов, Илья Глазунов и Александр Шилов.

Скорее всего, российская буржуазия покупает портреты работы Сафронова или Шилова без всякой надежды на то, что они когда-нибудь вырастут в цене. Вряд ли и Юрий Лужков рассчитывал на то, что сделает Москву эстетической столицей мира, устанавливая на каждом углу пошло-смешные работы Зураба Церетели. Это была чисто коррупционная схема. Если бы Лужков приглашал для участия в конкурсе ведущих международных скульпторов или даже скульпторов российских, откаты и завышенные бюджеты обустраивать было бы гораздо сложнее.

Эстетика скульптур Церетели отражает именно эту местную коррупционную сделку: купил у кореша-керамиста подсвечник в виде Петра Первого и договорился с ним, что забабахает декоративную штуковину родом с местного рынка размером с полкремля. А государственный бюджет на производство с другом можно и попилить. Дело местное, скульптор свой, всё решили по-тихому, между своими. Международный рынок требуют совершенно других схем оборачивания капитала, гораздо более сложных, но отнюдь не менее доходных.

Глобальные сообщества

Художник и его произведения существуют одновременно в двух ипостасях. Художник гарантирует существование «американской мечты», обслуживая миф о возможности мексиканцев, индусов, китайцев, русских собраться и показать свои арт-объекты, скажем, в нью-йоркском музее современного искусства, получив «равное представительство» на интернациональном празднике искусств.

Это немного напоминает советский художественный бомонд, который был невероятно коррумпирован, но в котором строго следили, чтобы «каждой твари было по паре». Существовали специальные квоты на поступление в вузы представителей национальных окраин. В их произведениях обязательно присутствовали национальные мотивы при сохранении общей стилистики социалистического реализма: эстетической и сюжетной. Рисовали национальные художники всё тех же осчастливленных в СССР тружеников, только туркмены рисовали пастухов, а россияне колхозников.

Цензура западного мира искусства совсем другого рода. Ни о каком запрете на критику существующего режима или необходимость подстраиваться под эстетические пристрастия богатых на Западе речь не идёт. Единственное, что требуется от произведения искусства – это скорость оборачивания в западных институциях. Потому что от этого зависит скорость производства символического капитала.

Например, художник, который по какой-то причине способен производить один арт-объект в год или в несколько лет, вряд ли станет знаменитым. Так же как и художник, содержание работ которого не укладывается в уже разработанные в арт-мире тренды. Его произведения должны быть в меру национально-ориентированными, обладающими рядом знаковых отличий, по которым их можно идентифицировать, но они не должны быть слишком оригинальными.

К тому же один и тот же художник не должен слишком часто менять собственный стиль. Иначе система окажется не способной его опознать как производителя определённых арт-объектов, закрепить за ним торговую марку и начать раскручивать её стоимость. Есть и многие другие, довольно жёсткие требования, сильно напоминающие техническую спецификацию, которым обязан удовлетворять каждый претендент на место в международном арт-процессе.

Если же произведение гипотетического участника мира искусства соответствует спецификации, если ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте и у него есть хотя бы небольшой начальный капитал, то он может рассчитывать на промоушн. Это значит, что его произведения начнёт закупать галерея, связанная, в свою очередь, с музеями и фондами. Пока художник молодой, его произведения будут стоить не очень дорого. С течением времени коллекционер Х окажется обладателем значительного количества произведений художника Б., купленных им по дешёвке.

Можно было бы похвалить прозорливость, эстетический вкус и умение рисковать коллекционера и мецената Х, если бы не тот факт, что в абсолютном большинстве случаев, коллекционер, способный скупать на протяжении долгого времени картины, обычно является как раз частью «мира искусства». Он действует через арт-консультантов, которые сами пишут статьи об искусстве, в том числе и о нашем художнике Б., выступают кураторами, то есть решают, кого именно взять на ту или иную выставку, а кого нет; да и коллекционер, особенно, если он человек уважаемый и богатый, часто лично заседает в совете попечителей частных и общественных музеев и арт-центров. Таким образом, художник, работы которого начала последовательно скупать определенная публика, обречён на известность, а его арт-объекты – на невероятное увеличение в цене.

Счастливый обладатель коллекции из 100 картин художника Б., приобретенных по цене 1000 долларов каждая, через десять лет сможет подарить их в одну из музейных коллекций и получить на сумму рыночной стоимости этих картин освобождение от налогов.

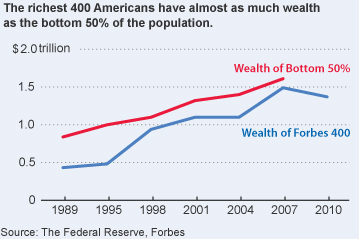

Помня, что 400 американцев контролируют столько же богатства, сколько находится у 50 процентов населения США (то есть 150 000 000 американцев) и почти все эти 400 человек, так или иначе, вовлечены в приобретение, дарение и другую циркуляцию произведений искусств, можно предположить, что налогов они никогда не платят. При этом в Америке вам не нужно договариваться с подозрительным скульптором и пилить общественные деньги под ковром. Всё делается перед многочисленными ТВ-камерами, сопровождается овациями благодарных посетителей музея, которых одарили 100 картинами теперь уже известного мастера…

Главное, что так же как и в советской системе, при декларации равных прав и возможностей нынешняя система коррумпирована и о каких-либо равных правах речи не идёт. Художники оказываются идеальными распространителями идей свободного рынка и капитала, прекрасным средством ухода от налогов и закрепления общественной иерархии.